Лот 397.

Фотография Бориса Семенова

Старт: 13000

Фотография Бориса Семенова, смотрителя Мариинского дворца в С.-Петербурге, где располагался Государственный совет. С.-Петербург(?), 1913 г. Тиснение в левом нижнем углу фотографии: «913». Неизвестное фотоателье. Размеры 175×115 мм. Сохранность очень хорошая. Довольно редкая.

13 000–15 000

Лот 398.

Фотография вахмистра 1-го Донского казачьего генералиссимуса князя Суворова полка П.И.Мотарыгина

Старт: 25000

Фотография вахмистра 1-го Донского казачьего генералиссимуса князя Суворова полка П.И.Мотарыгина, с автографом. Москва, 1913 г. Фотоателье С.Д.Плеханова. Размеры 112×71 мм. Сохранность отличная. Надпись на об. ст. фотографии в пять строк: «На добрую память / Афанасiю Михайловичу / Попову. / Отъ Петра Ив. Мотарыгина / 19 22/IX 13 г., гор. Москва.». Очень редкая.

Мотарыгин Петр Иванович. Офицер Русской Императорской Армии. Участник Гражданской войны. Полевой командир отряда (300–500 сабель при двух пулеметах), поднявшего восстание в 1921 г. в районе Урюпинска. Мотарыгин бежал из Хоперской тюрьмы и из местных жителей организовал повстанческий отряд. Судя по показаниям пленных партизан, имел тесные связи с Тамбовской повстанческой армией Антонова, которая поставляла ему пулеметы и патроны. С антоновцами они планировали поднять в хуторах восстание и захватить Урюпинск. В Урюпинске повстанцы собирались разжиться деньгами и вооружением. В середине августа мотарыгинцы поочередно занимали Урюпинские хутора Серковский, Дуплятский, Судачий, слободы Успенка и Михайловская. В колоннах восставших были замечены до 150 кавалеристов, около 400 пехотинцев и большой обоз хлеба. Впрочем, развернуть восстание в полную силу Мотарыгину не удалось, так как в это время его союзник, Тамбовская повстанческая армия, был практически уничтожен войсковой группировкой Тухачевского.

25 000–30 000

Лот 399.

Фотография нижних чинов гвардейских казачьих полков Русской Императорской Армии

Старт: 10000

Фотография нижних чинов гвардейских казачьих полков Русской Императорской Армии. С.-Петербург(?), 1912–1914 гг. Неизвестное фотоателье. Размеры 122×172 мм, с паспарту 190×244 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкая.

10 000–12 00016 000

Лот 400.

Лот из двух фотографий

Старт: 15000

Лот из двух фотографий.

1. Фотография лейтенанта Русского Императорского Флота с женой. С.-Петербург, конец XIX — начало XX в. Фотоателье И.И.Войно-Оранского. Размеры 163×108 мм. Сохранность очень хорошая.

2. Фотография генерал-майора по Адмиралтейству, с женой и дочерью. С.-Петербург(?), 1910-е гг. Неизвестное фотоателье. Размеры с паспарту 221×161 мм. Сохранность отличная. Довольно редкие фотографии.

15 000–20 00018 000

Лот 401.

Фотография генерал-адъютанта, генерала от кавалерии К.К.Максимовича.

Старт: 20000

Фотография генерал-адъютанта, генерала от кавалерии К.К.Максимовича. Российская Империя, 1913 г. Неизвестное фотоателье. Размеры 218×124 мм. Сохранность отличная. Фотография вставлена в современную деревянную рамку со стеклом. Редкая.

Максимович Константин Клавдиевич (14.5.1849–1921), генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Из дворян Полтавской губ., православного вероисповедания. Окончил Пажеский Е.И.В. корпус (1867 г.). В службу вступил 7.8.1865 г. Выпущен корнетом со старшинством с 17.7.1867 г. в Лейб-гвардии Конный полк. Произведен в поручики со старшинством с 28.3.1871 г. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1874 г.). Произведен в штабс-ротмистры со старшинством с 30.8.1873 г., в ротмистры — с 4.4.1876 г. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1878 г. командир эскадрона Лейб-гвардии Конного полка. Произведен в полковники со старшинством с 6.1.1879 г. Флигель-адъютант Е.И.В. (25.3.1879 г.). Командир 28-го драгунского Новгородского Его Королевского Высочества Принца Вильгельма Виртембергского полка (3.9.1884 г. — 16.3.1886 г.). Командующий Лейб-гвардии Конно-Гренадерским полком (с 16.3.1886 г.). 6.12.1888 г. за отличие произведен в генерал-майоры со старшинством с 9.4.1889 г. с утверждением в должности командира полка. Командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (28.11.1892 г. — 24.2.1893 г.). Военный губернатор Уральской области, командующий в оной войсками и наказной атаман Уральского казачьего войска (24.2.1893 г. — 23.2.1899 г.). За отличие произведен в генерал-лейтенанты со старшинством с 6.12.1897 г. Войсковой наказной атаман Войска Донского (23.2.1899 г. — 19.2.1905 г.). Генерал-адъютант Е.И.В. (30.7.1904 г.). Варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа (19.2–15.8.1905 г.). Состоял по гвардейской кавалерии, Уральскому и Донскому казачьим войскам. За отличие произведен в генералы от кавалерии со старшинством с 6.12.1906 г. Помощник командующего Императорской Главной квартирой (с 18.12.1915 г.). Уволен от службы (22.3.1917 г.). После Октябрьской революции 1917 г. в эмиграции. Награжден орденами: Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878 г.), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1878 г.), Св. Станислава 1-й ст. (30.8.1892 г.), Св. Анны 1-й ст. (6.12.1895 г.), Св. Владимира 2-й ст. (1901 г.), Белого Орла (1904 г.), Св. Александра Невского (18.4.1910 г.) и бриллиантовыми знаками к этому ордену (6.12.1913 г.). Награжден золотым палашом с надписью «За храбрость» (9.11.1878 г.).

20 000–25 00020 000

Лот 402.

Фотография Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны и Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича

Старт: 10000

Фотография Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны и Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича на торжествах по случаю 300-летия царствования Дома Романовых, Москва, 25 мая 1913 г. С.-Петербург. Фотоателье К.К.Буллы. Размеры 119×179 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкая.

Отрывок из дневника Императора Николая II за 1913 год: «25-го мая. Суббота. … Дивный день с ветерком. В 11 час. начался выход. В Георгиевской зале Самарин от всего дворянства поднес ларец с грамотою. Красиво было Красное крыльцо с морем голов. В Успенском соборе было отслужено молебствие. Затем прикладывались к мощам и впервые поклонились гробнице Св. Ермогена. Прошли в Чудов мон. и оттуда вернулись к себе. Завтракало все семейство. В 3 часа поехал с дочерьми в Чудов мон., где в Патриарш[ей] ризнице осматривал интереснейшую выставку церковных вещей за последние 300 лет. Прошел во вновь устроенную церковь на месте кончины Св. Ермогена. Поехал в Знаменский монастырь и осмотрел дом Романовых. Вернулся домой в 5 ¼. Мария Павловна пила с нами чай. От 6 ½ до 7 ½ принимал. В 8 час. был парадный обед с тремя салютами во время пития здравий. Вечером читал».

10 000–12 00010 000

Лот 403.

Фотография статского советника.

Старт: 7000

Фотография статского советника. С.-Петербург, 1910–1914 гг. Фотоателье И.А.Оцупа. Размеры 137,5×101 мм, с паспарту 269×183 мм. Сохранность очень хорошая.

На груди изображенного: знак ордена Св. Владимира 4-й ст., знак в память 100-летия Военного министерства (Патрикеев, Бойнович.1# 4.12, утвержден 29 мая 1910 г.) и еще один знак.

7 000–8 0007 000

Лот 404.

Часы карманные наградные открытого типа

Старт: 100000

Часы карманные наградные открытого типа «За 1-й окружный приз пулеметам 30-го пехотного Полтавского полка». Швейцария, Сент-Имье, 1910–1914 гг. Фирма «Adrien Gindrat». № 1584. Золото, эмаль. Диаметр 47,7 мм. Ремонтуар. Надпись на циферблате: «ADRIEN GINDRAT / GENEVE». На нижней крышке часов накладной вензель «АО» и гравировки по окружности: вверху — «УМРЕМЪ, А НЕ СДАДИМСЯ» (девиз 30-го пехотного Полтавского полка), внизу в две строки — «ЗА 1 ОКРУЖНЫЙ ПРИЗЪ / ПУЛЕМЕТАМЪ 30 п.П.п.». Клейма: пробирное Швейцарии для изделий из золота 585-й пробы с шифром г. Сент-Имье [белка, вправо, I], большое и малое, клеймо фирмы «AG» в овальной рамке и проба металла «56/14К» в фигурной рамке. Часы на ходу. Сохранность очень хорошая. Часы вложены в оригинальную деревянную коробку швейцарской фирмы «V.H.LEUBA», г. Шо-де-Фон. Принадлежали А.М.Овсянко. Очень редкие.

Овсянко Александр Михайлович (род. 13.8.1881 г.), капитан. Сын диакона, уроженец Витебской губ., вероисповедания православного. Воспитывался в Витебской духовной семинарии (прошел 2 класса), окончил Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. В службу вступил 29.7.1899 г. в 97-й пехотный Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк рядовым на правах вольноопределяющихся 1-го разряда. 12.8.1899 г. командирован в Виленское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук. 5.8.1901 г. произведен в подпрапорщики. 22.11.1901 г. произведен в подпоручики со старшинством с 1.9.1901 г. с переводом в 30-й пехотный Полтавский полк, куда прибыл 17.12.1901 г. С 19.6.1903 г. по 10.9.1904 г. исполнял должность заведующего полковой швальней. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. В походах и делах находился на Дальнем Востоке в составе войск 6-го Сибирского армейского корпуса с 4 августа по ноябрь 1904 г. 4.8.1904 г. назначен исполняющим должность командира обоза корпусного управления. 13.9.1904 г. командирован в гор. Телин в резерв Маньчжурской армии. Был прикомандирован к штабу 6-го Сибирского армейского корпуса для письменных занятий. 25.11.1904 г. переведен в 285-й пехотный Мценский полк. 1.10.1905 г. произведен в поручики со старшинством с 1.9.1905 г. 10.1.1906 г. переведен обратно в 30-й пехотный Полтавский полк, куда прибыл 8.4.1906 г. 4.5.1906 г. назначен заведующим полковой швальней. 20.5.1906 г. назначен батальонным адъютантом 1-го батальона. По сведениям на 1.1.1907 г. — холост. Произведен в штабс-капитаны со старшинством с 1909 г., в капитаны — с 1911 г. Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. С 18.6.1914 г. по 1.10.1914 г. командовал ротой. 17.8.1914 г. был ранен. Старший адъютант штаба 15-го армейского корпуса. Награжден орденами: Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (4.9.1905 г.), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (18.11.1905 г.), Св. Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2-й ст. и Св. Владимира 4-й ст.; имел светло-бронзовую медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. (РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 18231. Л. 1–4. Послужной список 6600, 1.1.1907 г.; Оп. 2. Д. 43205. Л. 1–3. П/с 376–245, 25.7.1918 г.).

С аукциона «Монеты и Медали» № 81, 25 мая 2013 г., лот 352.

100 000–120 000390 000

Лот 405.

Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени.

Старт: 700000

Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]; на верхнем конце креста под эмалью — именное клеймо «ВД»; на соединительном звене — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 17,32 г. Размеры 53,7 x 48,2 мм. Сохранность отличная. Редкий.

С аукциона «Монеты и Медали» № 93, 30 мая 2015 г., лот 298.

700 000–800 000

Лот 406.

Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени.

Старт: 120000

Знак ордена Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма на об. ст. знака ордена: на ушке — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56]; на концах креста под эмалью, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ». Золото, эмаль, 15,56 г. Размеры 48,9 x 44,4 мм. Сохранность отличная. Довольно редкий.

С аукциона «Монеты и Медали» № 81, 25 мая 2013 г., лот 336.

120 000–130 000270 000

Лот 407.

Знак ордена Святой Анны 3-й степени.

Старт: 50000

Знак ордена Святой Анны 3-й степени. С.-Петербург, 1910–1916 гг. Фирма «Эдуард». Клейма: на об. ст. знака ордена, на ушке — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 56], на концах креста под эмалью, вверху — именное клеймо «ВД», внизу — клеймо фирмы «ЭДУАРДЪ»; на четырех декоративных вставках (решетках) с лиц. ст. знака ордена и на соединительном звене — клейма этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]. Золото, эмаль, 9,15 г. Размеры 39,9 x 35,7 мм. Сохранность отличная.

50 000–60 00077 500

Лот 408.

Знак Общества помощи инвалидам на Кавказе, 2-й степени.

Старт: 35000

Знак Общества помощи инвалидам на Кавказе, 2-й степени. Российская Империя, начало XX в. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 23,91 г. Размеры 37,2×37,1 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.1# 3.32.б. Довольно редкий.

Общество помощи инвалидам на Кавказе было создано в г. Тифлисе (ныне Тбилиси) в целях материальной помощи без различия веры и национальности нижним воинским чинам, потерявшим способность к труду в результате службы на Кавказе.

Знак 2-й степени — серебряный — выдавался тем, кто внес единовременно в пользу Общества не менее 60 рублей.

35 000–40 00035 000

Лот 409.

Знак юбилейный для ветеринарных врачей.

Старт: 20000

Знак юбилейный для ветеринарных врачей. С.-Петербург, 1912–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на гайке внизу — «ЭДУАРД». Бронза, серебрение, позолота, эмаль, 25,86 г. Размеры 47,4×34,1 мм. Сохранность отличная, винт укорочен. Патрикеев, Бойнович.1# 1.1.40. Утвержден 8 декабря 1912 г. Довольно редкий.

20 000–25 00055 000

Лот 410.

Наследственный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых.

Старт: 60000

Наследственный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых. С.-Петербург, 1913 г. Фирма «Э.Кортман». Клейма: на об. ст. знака, внизу на венке — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «К.П», вверху на короне — клеймо этого же пробирного управления в круглом щитке [женская головка в кокошнике, вправо, точка под подбородком]; на подложке внизу — клеймо фирмы «Э.КОРТМАНЪ». Серебро, оксидирование, позолота, 29,65 г. Размеры 45,4×34,8 мм. Сохранность почти отличная, царапины — следы чистки. Патрикеев, Бойнович.1# 14.3. Утвержден 18 февраля 1913 г.

60 000–70 00070 000

Лот 411.

Знак для окончивших 2-ю Тифлисскую мужскую гимназию Великого Князя Михаила Николаевича, XXXI выпуск,

Старт: 12000

Знак для окончивших 2-ю Тифлисскую мужскую гимназию Великого Князя Михаила Николаевича, XXXI выпуск, на розетке из ленты государственных («романовских») цветов. Тифлис(?), 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 10,37 г; шелк. Размеры 37,0×25,6 мм. Сохранность почти отличная. Крепление — горизонтальная булавка с застежкой. Довольно редкий.

2-я мужская гимназия Великого Князя Михаила Николаевича располагалась в Тифлисе (Тбилиси) по адресу: Великокняжеская улица, д. 52. Она была открыта в 1878 г. В 1878–1890 гг. директором гимназии был А.И.Лилов. Среди выпускников гимназии священник, богослов, религиозный философ и ученый П.А.Флоренский (1882–1937).

12 000–15 00013 000

Лот 412.

Крест в память 300-летия царствования Дома Романовых.

Старт: 45000

Крест в память 300-летия царствования Дома Романовых. С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская, клеймо «ВС». Клейма на об. ст. креста внизу: СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ВС». Серебро, позолота, эмаль, 21,97 г. Размеры 67,4×40,9 мм. Сохранность почти отличная, мелкие сколы на эмали, красивая патина. Патрикеев, Бойнович.1# 14.2.

Учрежден 24 января 1913 г. указом Императора Николая II по докладу Обер-прокурора Святейшего Синода в ознаменование 300-летия со времени избрания на царство Михаила Феодоровича Романова. Крестом награждали всех священнослужителей монашествующего и белого духовенства, состоявших на службе к 21 февраля 1913 г.

45 000–55 00051 000

Лот 413.

Наследственный знак (брошь) для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых.

Старт: 60000

Наследственный знак (брошь) для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых. С.-Петербург, 1913 г. Неизвестная мастерская. Клеймо на об. ст. знака, внизу слева — СПб окружного пробирного управления в овальном щитке [альфа, женская головка в кокошнике, вправо, 84]. Серебро, оксидирование, позолота, 17,95 г. Размеры 45,7×33,6 мм. Сохранность отличная, крест на императорской короне незначительно деформирован, красивая патина. Крепление — вертикальная булавка с застежкой. Патрикеев, Бойнович.1# 14.3. Утвержден 18 февраля 1913 г.

60 000–70 00085 000

Лот 414.

Знак 16-го драгунского Тверского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка.

Старт: 400000

Знак 16-го драгунского Тверского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка. Польша в составе Российской Империи, Варшава, 1913–1914 гг. Неизвестная мастерская. Клейма: на об. ст. знака внизу на лапе орла справа — Варшавского окружного пробирного управления в овальном [йота, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и в круглом [женская головка в кокошнике, вправо, точка за затылком] щитках; на подложке внизу — клеймо фирмы «2Я ХУД.АРТЕЛЬ». Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 30,83 г. Размеры 43,7×33,5 мм. Сохранность очень хорошая, мелкие царапины и сколы на эмали, эмаль на гербе Твери в правом нижнем углу частично восстановлена, одно из двух ушек на гайке погнуто. Патрикеев, Бойнович.2# 5.1.16. Утвержден 3 мая 1913 г. Принадлежал Б.В.Горчакову. На подложке процарапано по окружности: «Ротм. Горчаковъ». Очень редкий.

Горчаков Борис Владимирович (19.8.1889–31.12.1958, Париж, Франция), полковник. Воспитывался в Петровском Полтавском кадетском корпусе (1908 г.). Окончил Елисаветградское кавалерийское училище (1910 г.). Офицер 16-го драгунского Тверского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка. Участник Первой мировой войны, штабс-ротмистр. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. («За то, что 11-го Июля 1915 года в бою у гор. Мелязнерт, получив приказание прикрыть левый фланг расположения пехоты, выдвинулся вперед и обнаружив наступление неприятельского батальона, угрожавшего охватить фланг и отрезать путь отступления нашей пехоте, под сильным ружейным и пулеметным огнем в конном строю с эскадроном атаковал противника в лоб и, несмотря на полученную рану, сменив убитого под собой коня, опрокинул противника в р. Ефрат, чем обеспечил нашу пехоту от флангового удара. Потери эскадрона около 50%, трофеи около 100 аскеров пленными и много оружия». Приказ по Кавказскому фронту № 61 от 27 марта 1918 г.). Полковник. В эмиграции во Франции. В течение 30 лет был экспедитором при Главном правлении Союза инвалидов. В 1955–1957 гг. член правления Союза Георгиевских кавалеров. Монархист-легитимист. Первоначально был похоронен на кладбище в Исси-ле-Мулино, в 1960 г. перезахоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

400 000–500 000400 000

Лот 415.

Жетон в память 25-летия Омского(?) общества поощрения коннозаводства.

Старт: 10000

Жетон в память 25-летия Омского(?) общества поощрения коннозаводства. Российская Империя, 1913 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, 11,26 г. Размеры 37,8×24,1 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкий.

10 000–12 00016 000

Лот 416.

Kurze Zusammenstellung uber die Russische Armee in Europa (ohne Kaukasus).

Старт: 12000

Kurze Zusammenstellung uber die Russische Armee in Europa (ohne Kaukasus). Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung, 1913. 50 s., V taf. Справочник по структуре, расквартированию и обмундированию Русской Императорской Армии в военных округах Европейской части России, кроме Кавказа. На немецком языке. Экземпляр в 12-ю долю листа (15,4×11,4 см). В издательских бумажных обложках. Сохранность очень хорошая.

12 000–15 000

Лот 417.

Свидетельство Императорского Российского пожарного общества № 38122

Старт: 8000

Свидетельство Императорского Российского пожарного общества № 38122, о предоставлении права ношения на груди Высочайше учрежденной в память 300-летия царствования Дома Романовых светло-бронзовой медали. Выдано члену Пальмской пожарной дружины Эдуарду Самеловичу Гиршфельдту. С.-Петербург, 31 июля 1914 г. Подписи Председателя Совета Императорского Российского пожарного общества, камергера Высочайшего Двора князя А.Д.Львова (факсимиле) и за члена-делопроизводителя NN (автограф). Оттиск печати Императорского Российского пожарного общества. Размеры 283,5×224,5 мм. Сохранность очень хорошая, свидетельство подклеено клейкой лентой. Довольно редкое.

8 000–10 000

Лот 418.

Плакат «Бой под Августовым».

Старт: 6000

Плакат «Бой под Августовым». Издание М.Фрейберга. Рига: Типолитография Э.Левина, 1914 г. Размеры 36,0×52,4 см. Сохранность почти отличная.

6 000–7 00013 000

Лот 419.

Плакат «Великая Европейская война. Взятие Галича Русскими войсками

Старт: 5000

Плакат «Великая Европейская война. Взятие Галича Русскими войсками под командой генерал-лейтенанта А.А.Брусилова, награжденного за это дело Георгием 4-й степени», № 172. М.: Литография Торгового дома А.П.Коркин, А.В.Бейдеман и Ко, 1914 г. Размеры 30,0×39,7 см. Сохранность очень хорошая.

5 000–6 0005 500

Лот 420.

Плакат «Русские пословицы в лицах»

Старт: 10000

Плакат «Русские пословицы в лицах». М.: Товарищество типолитографии И.М.Машистова, 1914 г. Размеры 42,8×58,4 см. Сохранность очень хорошая, плакат дублирован на ткань.

10 000–12 00011 500

Лот 421.

Плакат «Великая Европейская война. Стражники — герои»

Старт: 8000

Плакат «Великая Европейская война. Стражники — герои», № 166. М.: Литография Торгового дома А.П.Коркин, А.В.Бейдеман и Ко, 1914 г. Размеры 56,5×39,0 см. Сохранность почти отличная.

8 000–9 0008 000

Лот 422.

Диплом Киевского Политехнического института Императора Александра II, № 258.

Старт: 10000

Диплом Киевского Политехнического института Императора Александра II, № 258. Выдан окончившему в 1913 г. полный курс наук по химическому отделению Ивану Федоровичу Данчеву. Киев, 27 Января 1914 г. Подписи Директора института, профессора NN, декана химического отделения профессора В.Г.Шапошникова и делопроизводителя NN (автографы). Печать Киевского Политехнического института Императора Александра II. Размеры 70,2×48,3 см. Сохранность очень хорошая. Довольно редкий.

10 000–12 000

Лот 423.

Свидетельство на бланке Конторы Двора Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны от 19 августа 1914 г., № 759,

Старт: 25000

Свидетельство на бланке Конторы Двора Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны от 19 августа 1914 г., № 759, о пожаловании проводнику вагона Николаевской железной дороги из крестьян Тверской губ. Весьегонского уезда Лопатинской волости деревни Алексина Якову Романову Романову серебряных часов с вензелевым изображением Ее Имени и цепочки. Оттиск печати Конторы Двора Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Подписи состоящего при Е.И.В. в должности егермейстера отставного генерал- майора А.А.Зурова и секретаря А.А.Малеинова (автографы). Москва, 19 августа 1914 г. Размеры 361×227 мм. Сохранность хорошая. Редкое.

25 000–30 00032 000

Лот 424.

Фотография чинов Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка.

Старт: 20000

Фотография чинов Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. Царское Село(?), начало XX в. Париж. Фотоателье J.Kuhn. Размеры 142×216 мм. Сохранность почти отличная. Довольно редкая.

20 000–25 00040 000

Лот 425.

Стопа в память юбилея 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка.

Старт: 80000

Стопа в память юбилея 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка. Завод Товарищества М.С.Кузнецова в Риге, 1914 г. На дне стопы надглазурная печатная марка Товарищества М.С.Кузнецова синего цвета. Фарфор, деколь с ручной раскраской. Высота 107 мм. Сохранность почти отличная, небольшой скол внизу под знаменем. Редкий.

10-й Донской казачий генерала Луковкина полк вел свою историю с 1872 г., когда с Дона на внешнюю службу был выкомандирован очередной Донской казачий № 31 полк. 27 июля 1875 г. полк был назван — Донской казачий № 10-го полк. С 24 мая 1894 г. носил название — 10-й Донской казачий полк, а с 26 августа 1904 г. — 10-й Донской казачий генерала Луковкина полк. Входил во 2-ю бригаду 1-й Донской казачьей дивизии, дислоцировался в г. Замостье Люблинской губ. в Царстве Польском. С 15 октября 1913 г. по 16 апреля 1915 г. (в том числе в дни юбилейных торжеств) командиром полка был полковник Петр Николаевич Краснов (1869–1947), будущий Войсковой атаман Всевеликого Войска Донского.

На стопе между вензелевыми изображениями имен Императоров Александра I и Николая II помещено изображение полкового Георгиевского знамени «За подвиги, оказанные в Отечественную войну 1812 года при Краоне и Лаоне», пожалованного 29 апреля 1869 г. (первоначально знамя было пожаловано 13 января 1816 г. Донскому казачьему Мельникова 5-го полку). Надписи: над знаменем — «1814-Краонъ Лаонъ-1914», под знаменем — «26–28 февраля» и с противоположной стороны стопы, в шесть строк — «ПАМЯТЬ / ЮБИЛЕЯ / 10го / Донского Казачьяго / Генерала ЛУКОВКИНА / ПОЛКА».

80 000–90 000

Лот 426.

Знак в память 50-летия земских учреждений.

Старт: 35000

Знак в память 50-летия земских учреждений. Москва, 1914–1917 гг. Неизвестный мастер, клеймо «ВЖ». Клейма на об. ст. знака внизу: Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84], круглый знак удостоверения и именное клеймо «ВЖ». Серебро, оксидирование, эмаль, 20,28 г. Размеры 62,3×33,7 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина, гайка утрачена. Патрикеев, Бойнович.1# 4.22.б. Утвержден 3 января 1914 г.

Право ношения знака определялось должностным положением чиновников, присуждение серебряного знака производилось Генерал-губернаторами чиновникам до VII класса включительно.

35 000–40 00036 000

Лот 427.

Знак 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка

Старт: 30000

Знак 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка (для нижних чинов). Петроград, 1914–1917 гг. Фирма «Эдуард». Клеймо фирмы на гайке вверху — «ЭДУАРД». Медно-никелевый сплав, бронза, оксидирование, 19,90 г. Размеры 41,9×42,1 мм. Сохранность почти отличная. Патрикеев, Бойнович.2# 4.2.36. Утвержден 7 января 1914 г.

30 000–40 00057 500

Лот 428.

Жетон в память 7-летнего святительства архиепископа Алеутского и Северо-Американского Платона

Старт: 40000

Жетон в память 7-летнего святительства архиепископа Алеутского и Северо-Американского Платона, на ленте Государственных (национальных) цветов. Российская Империя, 1914 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, шелк, 12,08 г. Диаметр 28,8 мм. Сохранность отличная, красивая патина. Руденко# 2279.1 (R2). Редкий.

Платон (Рождественский Порфирий Федорович) (23.2.1866, Грайворонский уезд Курской губ. — 20.4.1934, Нью-Йорк, США), архиерей Русской Православной Церкви, митрополит всея Америки и Канады. Сын священника. Окончил Курскую духовную семинарию (1886 г.) и Киевскую духовную академию (1895 г.). Рукоположен в священники (6.1.1887 г.). Овдовев, пострижен в монашество (1894 г.). Магистр богословия (1898 г.). Помощник инспектора, инспектор и профессор Киевской духовной академии. Архимандрит. Ректор Киевской духовной академии (1902 г.). Епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии (рукоположен 3.6.1902 г.). Член 2-й Государственной думы (1907 г.). Архиепископ Алеутский и Северо-Американский (8.6.1907 г.). Устроил в Нью-Йорке эмигрантский дом для призрения русских и оказания им материальной помощи. Открыл духовную семинарию для подготовки священников из местных уроженцев и выходцев из России. Присутствовал в Св. Синоде (1909 г.). Архиепископ Кишиневский и Хотинский (20.3.1914 г.). Награжден орденами, в том числе Св. Александра Невского (6.5.1915 г.). Архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии и член Св. Синода (5.12.1915 г.). Первоприсутствующий Св. Синода, назначенного Временным правительством (14.4.1917 г.). Митрополит Тифлисский и Бакинский, экзарх Кавказский (13.8.1917 г.). В 1917–1918 гг. участвовал в работе Всероссийского Поместного Собора. Во время торжественного настолования Патриарха Тихона обратился к нему с приветствиями и вручил крест от Св. Синода. Избран членом Св. Синода на трехлетний срок (7.12.1917 г.). Митрополит Херсонский и Одесский (22.2.1918 г.). Эмигрировал в США (1920 г.). Управляющий православными приходами в Америке (1921 г.). Митрополит всея Америки и Канады (1922 г.). В 1933 г. объявил Американскую православную церковь автономной. Скончался, находясь вне общения с Московской Патриархией. Похоронен на кладбище Свято-Тихоновского монастыря (Саут Канаан, шт. Пенсильвания).

40 000–50 000

Лот 429.

Жетон в память службы на крейсере «Алмаз».

Старт: 60000

Жетон в память службы на крейсере «Алмаз». Российская Империя, 1914 г. Неизвестная мастерская. Без клейм. Золото, эмаль, 5,23 г. Размеры 26,6×23,4 мм. Сохранность почти отличная. Принадлежал Н.М.Гоппе. Гравировки на об. ст. жетона: «19 / 1914 — / „АЛМАЗЪ“ / Н·М· / ГОППЕ». Редкий.

Крейсер 2-го ранга «Алмаз» (Балтийский флот) был построен на Балтийском судостроительном и механическом заводе Морского министерства в С.-Петербурге. Корабль был заложен 12.9.1902 г. в присутствии Императора Николая II, спущен на воду 20.5.1903 г. и вступил в строй в декабре 1903 г. В 1904–1905 гг. в составе 2-й Тихоокеанской эскадры Балтийского флота совершил переход с Балтики на Дальний Восток. Участвовал в Цусимском сражении 28.5.1905 г. и, единственный из крейсеров, прорвался во Владивосток. С 24.3.1906 г. — посыльное судно. С 20.10.1908 г. — яхта. В 1911 г. переведен на Черноморский флот. С 1914 г. авиатранспорт. Принимал активное участие в боевых действиях Черноморского флота в годы Первой мировой войны. 14.11.1920 г. в составе Русской эскадры под флагом контр-адмирала П.П.Остелецкого ушел в Бизерту. 29.12.1920 г. был интернирован там французскими властями. 29.10.1924 г. был признан собственностью СССР и продан «Рудметаллторгом» на слом французской фирме. В 1934 г. разобран на металл.

Гоппе (с 1917 г. — Иртенев) Николай Михайлович (1892–24.12.1956, Тулон, Франция), старший лейтенант. Корабельный гардемарин, окончил Морской корпус (1914 г.), мичман, вахтенный офицер. Участник Первой мировой войны. Ревизор яхты «Алмаз» (1914–1915 гг.). Командир 10-й роты молодых матросов Черноморского экипажа (1915–1916 гг.). В бригаде подводных лодок Черного моря, вахтенный начальник подлодки «Судак», «Кит», офицер подводного плавания. Старший офицер подлодки «Нарвал» (1916–1918 гг.). Лейтенант (1916 г.). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1915 г.) и Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1916 г.). Участник Гражданской войны, во ВСЮР и Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. В июле 1920 г. произведен в старшие лейтенанты со старшинством с 24.9.1919 г. На подлодке «Тюлень». В ноябре 1920 г. ушел в Константинополь. В декабре 1920 г. — январе 1921 г. вахтенный начальник на линейном корабле «Генерал Алексеев», на котором перешел в Бизерту. 15.1.1921 г. списан на пароход «Константин». С конца 1921 г. проживал в Тунисе. Был женат на Ольге Петровне Ярышкиной, сестре поручика Леонида Петровича Ярышкина. Умер, командуя пароходом, во время рейса.

60 000–70 000

Лот 430.

Жетон Императорского Всероссийского аэроклуба.

Старт: 53000

Жетон Императорского Всероссийского аэроклуба. Российская Империя, 1909–1917 гг. Неизвестная мастерская. Клейма на ушке с лиц. ст. знака — нечитаемые. Серебро, позолота, оксидирование, эмаль, 20,40 г. Размеры 34,5×50,6 мм. Сохранность очень хорошая, сколы на эмали. Патрикеев, Бойнович.1# 10.17. Иванов# 186. Очень редкий.

Императорский Всероссийский аэроклуб был основан в 1908 г. и с 1909 г. состоял под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством. Его целью было содействовать развитию воздухоплавания в России во всех его формах и применениях, преимущественно научно-техническом, военном и спортивном. Членский взнос для действительных членов составлял 25 рублей, для членов-сотрудников — 5 рублей. Насчитывал около 500 членов. Располагался в Петрограде по адресу: Моховая, 11 (сведения на 1917 г.).

53 000–60 00090 000

Лот 431.

Жетон Минной школы

Старт: 15000

Жетон Минной школы (накладка на портсигар). Российская Империя, 1910-е гг. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, позолота, эмаль, 3,84 г. Размеры 26,8×15,5 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. Редкий.

15 000–18 00020 000

Лот 432.

Жетон в память плавания воспитанников Морского корпуса в 1914 г. Российская Империя.

Старт: 60000

Жетон в память плавания воспитанников Морского корпуса в 1914 г. Российская Империя. Неизвестная мастерская. Без клейм. Серебро, оксидирование, эмаль, 12,85 г. Размеры 46,8×46,6 мм. Сохранность почти отличная, небольшие поверхностные сколы на эмали, красивая патина. Бойнович, Доценко# 36. Бойнович, Сибирцев# 1.24. Принадлежал В.Степанову. Гравировки на об. ст. жетона: вверху в две строки — «Кампанiя / 1914 г.», ниже по окружности — «„Забава“ и „Храбрый“» и по диагонали — «В.Степановъ». Довольно редкий.

60 000–70 00075 000

Лот 433.

Жетон Государственного ополчения в царствование Императора Николая II.

Старт: 8000

Жетон Государственного ополчения в царствование Императора Николая II. Российская Империя, 1914 г. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, 5,64 г. Размеры 28,1×25,4 мм. Сохранность отличная. Аналог см. Патрикеев, Бойнович.2# 11.12.

8 000–10 0008 000

Лот 434.

Жетон «Патриотические вечера М.И.Долиной».

Старт: 9000

Жетон «Патриотические вечера М.И.Долиной». Российская Империя, 1914 г. Неизвестная мастерская. Бронза, позолота, серебрение, оксидирование, эмаль, 10,79 г. Размеры 41,5×39,8 мм. Сохранность почти отличная.

Долина (урожд. Саюшкина, по мужу Горленко) Мария Ивановна (17.02.1869, Нижегородская губ. — 2.12.1919, Париж, Франция), певица, контральто. 21.4.1886 г. дебютировала на сцене Мариинского театра, где проработала 18 лет. В 1901 г. получила звание Солистки Его Императорского Величества. Обладала редким по красоте и сочности голосом теплого бархатистого тембра с насыщенным нижним регистром. В годы Первой мировой войны особый размах получила ее культурно-общественная деятельность. Ее «патриотические концерты» в цирке Чинизелли в Зале Армии и Флота шли с участием военных музыкантов, песенников и плясунов гвардейских полков. Широко использовалась театрализация, в живых картинах прославлялись народные герои — Минин, Суворов, Кутузов, а также династия Романовых; зачитывались военные приказы, сводки. К 1917 г. состоялось более 500 таких концертов, сбор от них передавался на благотворительность. В 1918 г. Долина эмигрировала во Францию.

9 000–10 000

Лот 435.

Лот из двух предметов:

Старт: 25000

Лот из двух предметов: фотоальбома и портсигара, принадлежавших И.В.Злобину.

1. Вторая Иркутская школа прапорщиков. Выпуск 1-й, 1915 г. Альбом с 9 фотографиями. Иркутск. Фотоателье Р.И.Каупе. Размеры 255×365 мм. В коленкоровом переплете с художественным тиснением. Сохранность почти отличная, утрачен нижний из двух болтов крепления. На форзаце альбома надпись карандашом в пять строк: «Альбомъ / Прапорщика / Ивана Васильевича / Злобина / 19 22/IX 15 г.».

2. Портсигар подарочный начальника учебной команды 74-го пехотного запасного полка подпоручика И.В.Злобина. Москва, 1917 г. Неизвестный мастер, клеймо «ПБ». Клейма: внутри портсигара на дне и на крышке по два клейма — Московского окружного пробирного управления в овальном щитке [дельта, женская головка в кокошнике, вправо, 84] и именное клеймо «ПБ». Серебро, позолота, золото, стекло, 221,96 г. Размеры 122,7×92,1×19,3 мм. Сохранность почти отличная, красивая патина. На крышке портсигара помещена золотая накладная деталь в виде вензеля владельца «ИЗ». Гравировка на крышке портсигара с внутренней стороны в шесть строк: «Уважаемому начальнику / учебной команды 74 п.з.п. / Г-ну. подпоручику / И.В.Злобину / Отъ учениковъ 9 выпуска / 1 Мая 1917 года г. Орелъ».

Довольно редкий и интересный комплект.

25 000–30 00065 000

Лот 436.

Лот из двух фотооткрыток

Старт: 7000

Лот из двух фотооткрыток с генералом М.В.Алексеевым.

1. Прибытие на фронт генерала Алексеева. Неизвестное фотоателье. Размеры 86×135 мм.

2. Генерал Алексеев раздает Георгиевские кресты казакам за отличия в сражении на реке Бзура. Неизвестное фотоателье. Размеры 87×138 мм. Сохранность отличная.

Редкие.

Алексеев Михаил Васильевич (3.11.1857–25.9/8.10.1918, Екатеринодар), генерал-адъютант, Генерального штаба генерал от инфантерии. Сын капитана из солдат сверхсрочной службы. Воспитывался в Тверской гимназии (1873 г., не окончил). Окончил Московское пехотное юнкерское училище (1876 г.) и Николаевскую академию Генерального штаба (1890 г.). Офицер 64-го пехотного Казанского Е.И.В. Великого Князя Михаила Николаевича полка. После окончания академии — на должностях Генерального штаба, с 1898 г. одновременно профессор академии Генштаба. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны 1904–1905 гг. Подполковник с 1894 г., полковник с 1898 г., генерал-майор с 1904 г., генерал-лейтенант с 1908 г., генерал от инфантерии с 1914 г. С 1894 г. младший, а с 1899 г. старший делопроизводитель Военно-ученого комитета Главного штаба. С 1900 г. начальник отделения генерал-квартирмейстерской части Главного штаба. С 1904 г. генерал-квартирмейстер 3-й Маньчжурской армии. С 1906 г. обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба. С 1908 г. начальник штаба Киевского военного округа. Участник Первой мировой войны. С 19.7.1914 г. начальник штаба армий Юго-Западного фронта. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший приказ от 6.9.1914 г. «За мужество и деятельное участие в подготовке успехов армий Юго-Западного фронта, увенчавшихся занятием Львова 21-го Августа 1914 года и оттеснением неприятельских сил за реку Сан»). С 17.3.1915 г. главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, с 4.8.1915 г. — Западного фронта. С 18.8.1915 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего. С 1.4 по 21.5.1917 г. Верховный главнокомандующий. С 30.8. по 9.9.1917 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего. В 1898–1914 гг. также профессор Императорской Николаевской военной академии. Награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» (23.4.1906 г.). Генерал-адъютант (1916 г.). Автор работ по русской военной истории и воспоминаний. Участник Гражданской войны. Основоположник Добровольческой армии. 2(15).11.1917 г. переехал из Петрограда в Новочеркасск, где создал «Организацию кадров по воссозданию Русской Армии» («Алексеевская организация») и приступил к формированию офицерско-добровольческих частей, позже объединенных под названием Добровольческой Армии. С декабря 1917 г. член «триумвирата» (генералы М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов и А.М.Каледин), представлявшего собою, по словам генерала А.И.Деникина, «в скрытом виде первое обще-русское противо-большевицкое правительство». Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. С лета 1918 г. применительно к Алексееву использовался титул «Верховный руководитель Добровольческой Армии», при нем должно было состоять «Особое совещание» (деловой кабинет, походное правительство). Заочно избран «заместителем» генерала В.Г.Болдырева по должности члена «Временного Всероссийского Правительства» («Уфимской директории»), но известие об этом уже не застало генерала в живых. Был погребен в Екатерининском соборе в Екатеринодаре. В 1920 г. перезахоронен в Белграде (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, с 3.10.1929 г. — Королевство Югославия). Был женат на Анне Николаевне Пироцкой († 14.7.1960, Буэнос-Айрес), у них дети: Николай, офицер, и Вера (1899 — 1.10.1992), в замужестве Борель, сестра милосердия. См. Кручинин А.С. Генерал-от-инфантерии М.В.Алексеев // Исторические портреты: Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, П.Н.Врангель… / Сост. А.С.Кручинин. М., 2003. С. 59–108.

7 000–9 000

Лот 437.

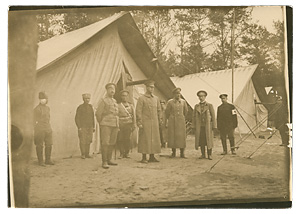

Фотооткрытка. Штаб 25-го армейского корпуса.

Старт: 4000

Фотооткрытка. Штаб 25-го армейского корпуса. Польша в составе Российской Империи, 2-я половина лета 1915 г. Неизвестное фотоателье. Размеры 89×140 мм. Сохранность почти отличная. Редкая.

Среди изображенных на фотографии: командир 25-го армейского корпуса генерал от инфантерии А.Ф.Рагоза (сидит второй справа), старший адъютант штаба корпуса капитан Б.П.Богословский (стоит справа), капитан Л.Н.Борхсениус (сидит второй слева) и, вероятно, начальник штаба корпуса генерал-майор П.А.Никитин (сидит крайний слева).

Мы благодарим В.Л.Юшко за предоставленные сведения.

Рагоза Александр Францевич (8.6.1858–29.6.1919, Одесса), генерал от инфантерии. Из дворян Витебской губ. Окончил Полоцкую военную гимназию, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. Офицер (22.5.1877 г.), генерал-майор (2.3.1904 г.), генерал-лейтенант (13.7.1908 г.), генерал от инфантерии (6.12.1914 г.). Командир 18-го пехотного Вологодского полка (с 27.4.1900 г.) и 1-й бригады 27-й пехотной дивизии (с 2.3.1904 г.). Начальник штаба 3-го армейского корпуса (с 22.10.1904 г.). Комендант Усть-Двинской крепости (с 16.6.1906 г.). Начальник 19-й пехотной дивизии (с 17.3.1909 г.). Командир 25-го армейского корпуса (с 27.9.1914 г.). Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. «За то, что искусно, спокойно и твердо руководя боем корпуса, при наступлении частей его корпуса 22-го и 23-го Июня 1915 года в бою под Опатовым, не только остановил наступление 10-го австрийского корпуса, неотступно наседавшего на отходивший 15-й корпус, но и заставил противника свернуть в Красникский район значительные силы, следовавшие восточнее шоссе, всего свыше 90 батальонов и прекратить наступление на всем фронте 3-й армии до р. Буга; 22-го Июня, находясь лично в д.д. Вержбицы и Моняки, под сильным артиллерийским огнем, ободрял отходившие части правого фланга 15-го корпуса; спокойная уверенность в твердом положении его корпуса дала возможность командующему армией развивать наступление и в последующие дни, причем частями 25-го, 15-го армейских и 6-го Сибирского корпусов противнику нанесены громадные потери: одними пленными более 22000 человек, из них 25-м корпусом взято в плен 151 офицер, 12261 нижних чинов и 11 пулеметов» (Высочайший приказ от 13.7.1915 г.) и Св. Александра Невского с мечами (6.10.1915 г.). Командующий 4-й армией (30.8.1915 г. — 26.2.1918 г.). После Октябрьской революции 1917 г. служил в украинской армии; военный министр Украинской державы (30.4–13.12.1918 г.). Расстрелян большевиками.

Богословский Борис Петрович (23.6.1883, Орловская губ. — 18.7.1920, Омск), генерал-майор. Из семьи врача, личного почетного гражданина Калужской губ. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе (1900 г.). Окончил Михайловское артиллерийское училище по 1-му разряду (1903 г.) и Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1912 г.). В службу вступил 30.8.1900 г. Капитан (14.11.1914 г.), подполковник (15.8.1916 г.), полковник (6.12.1917 г.). Старший адъютант штаба 25-го армейского корпуса (17.7.1914 г. — 2.10.1915 г.). Штаб-офицер для поручений отдела генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии (с 2.10.1915 г.). Награжден Георгиевским оружием (16.8.1916 г.). Старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии (с января 1917 г.). Был тяжело контужен. 21.10.1917 г. назначен заведующим обучающимися в Николаевской военной академии офицерами. В феврале 1918 г. вступил в РККА. 23.7.1918 г. назначен командующим 3-й армией Восточного фронта красных, остался с частью штаба в Екатеринбурге и 25 июля при взятии города перешел к белым. Начальник штаба Екатеринбургской группы войск (12.10–24.12.1918 г.). Генерал-майор (24.12.1918 г.). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (6.1.1919 г.). С 4.1.1919 г. начальник штаба Сибирской армии. С 2.10.1919 г. начальник управления генерала для поручений при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего. 12.12.1919 г. назначен начальником штаба Восточного фронта. 6.1.1920 г., бросив главнокомандующего и штаб, прибыл по собственной инициативе в Красноярск, в штаб 30-й стрелковой дивизии РККА. Расстрелян в Омской тюрьме.

Борхсениус (Ростов) Лев Николаевич (15.1.1882 — после 1930), подполковник. На 1.1.1910 г. штабс-капитан 37-й артиллерийской бригады. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду (1910 г.). Старший адъютант штаба 43-й пехотной дивизии (6 мес.). Старший адъютант штаба Гродненской крепости (7 мес.). Причислен к Генеральному штабу (1914 г.). Капитан (ст. 13.8.1911 г.). Старший адъютант штаба 25-го армейского корпуса (с 3.10.1915 г., на 3.1.1917 г. в должности). 31.3.1916 г. Высочайше разрешено сменить фамилию Борхсениус на Ростов. На 3.1.1917 г. старшинство в чине капитана установлено с 13.8.1910 г. Штаб-офицер для поручений при штабе 25-го армейского корпуса (3 мес.). Помощник начальника отделения ГУГШ (1 мес.). И. д. начальника отделения ГУГШ (с 10.7.1917 г., 10 мес.). Подполковник (15.8.1917 г.). Добровольно вступил в РККА.

Никитин Павел Андреевич (15.8.1863–18.8.1916), генерал-лейтенант. Из крестьян Костромской губ. Воспитывался в Костромском реальном училище (1883 г.). Окончил С.-Петербургское пехотное юнкерское училище (1885 г.) и Николаевскую академию Генерального штаба (1893 г.). Офицер 96-го пехотного Омского полка, затем на должностях Генерального штаба. Капитан (1895 г.), подполковник (1900 г.), полковник (1904 г.), генерал-майор (1913 г.). Начальник штаба 1-й гренадерской дивизии (с 1904 г.). Командир 142-го пехотного Звенигородского полка (с 1908 г.). Командир 2-й бригады 19-й пехотной дивизии (с 1913 г.). Командир 65-й пехотной дивизии (с 29.7.1914 г.). Генерал-квартирмейстер штаба 8-й армии (с 30.9.1914 г.). Начальник штаба 25-го армейского корпуса (с 15.4.1915 г.). Командующий 5-й пехотной дивизией (с 21.5.1916 г.). Награжден Георгиевским оружием (24.2.1915 г., за отличное командование бригадой 19-й пехотной дивизии). Убит пулей в голову во время осмотра позиций у д. Лабузы (юго-восточней Барановичей). 8.9.1916 г. похоронен на Московском городском братском кладбище. 11.11.1916 г. посмертно за боевые отличия произведен в генерал-лейтенанты.

4 000–6 0004 000

Лот 438.

Лот из семи фотографий из архива ротмистра А.В.Ершова.

Старт: 50000

Лот из семи фотографий из архива ротмистра А.В.Ершова. 1915 г. 4 фотографии — Петроград. Фотоателье К.К.Булла. На об. ст. фотографий внизу слева овальный штамп: «ФОТОГРАФIЯ / К.К.БУЛЛА / ПЕТРОГРАДЪ / Невскiй пр. 54». Размеры 128×178 мм. Сохранность отличная. Надписи на об. ст. пяти фотографий: 1. «Ломжа. Мартъ 1915 г. / Обѣдъ въ честь ген. Ирмана». 2. «Ломжа. / Въ концѣ апрѣля 1915 г.». 3. «Холмъ / Iюнь 1915 г.». 4. «Реiовецъ. Iюль 1915 г. / Наша компанiя». 5. «Реiовецъ. Iюль 1915 г. / „Частная закуска” / нашей „приличной” компанiи». Редкая и интересная подборка.

Известны такие же фотографии с подробными подписями на об. ст. 1. В штабе [Гвардейского] корпуса в Ломже. Обед в честь командира 3-го Кавказского [армейского] корпуса генерала Ирмана. Великий Князь Борис Владимирович, граф Ностиц, генерал-адъютант Безобразов, генерал Ирман, генерал Джунковский, генерал Теплов, генерал Подымов, генерал Тавастшерна, полковник Родзянко, ротмистр Ершов, полковник Позняк, полковник Лялин, Лейб-медик Буш, генерал Орлов. 4. В штабе [Гвардейского] корпуса в мест. Рейовец. Проводы командира Лейб-гвардии Гусарского [Его Величества] полка Д.Ф.Левшина. Граф Замойский, поручик Гершельман, прапорщик Безобразов, ротмистр Ершов, поручик Зиновьев, Его Высочество Князь Константин Константинович, полковник Арапов, полковник Левшин, полковник Толстой, вольноопределяющийся барон Штейгер. 5. В штабе [Гвардейского] корпуса в Рейовце. Проводы командира Лейб-гвардии Гусарского [Его Величества] полка Д.Ф.Левшина. Его Высочество Князь Константин Константинович, прапорщик Безобразов, полковник Арапов, полковник Толстой, граф Замойский, поручик Зиновьев, поручик Гершельман, полковник Левшин, барон Штейгер, ротмистр Ершов.

Ершов Александр Владимирович (24.1.1878 — ок. 1916), ротмистр. Из дворян Московской губ., сын Оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Владимира Ивановича Ершова (1844–1899). Окончил Пажеский Е.И.В. корпус, откуда вышел в Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу (1906 г.) с занесением имени на мраморную доску. Начальник учебной команды в Лейб-гвардии Конно-Гренадерском полку. В 1908 и 1909 гг. «награжден очередными орденами, сначала как особо выдающийся офицер Гвардейского Корпуса, а в следующем году как особо выдающийся офицер войск Гвардии и Петербургского военного округа». С 1910 г. принял на законном основании № 2 эскадрон и 26.12.1910 г. произведен в ротмистры. В 1911 г. из-за разногласий с командиром полка и старшими офицерами просил о прикомандировании его к Крымскому конному полку, но накануне откомандирования из конно-гренадер был исключен из полка судом чести и дрался на дуэли с одним из бывших однополчан. 13.12.1911 г. переведен в Государственное коннозаводство с переименованием в подполковники и с зачислением по армейской кавалерии и был назначен управляющим Сибирскою конюшнею. С началом Первой мировой войны переведен ротмистром, вероятно, в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. «Стал много пить и в самый разгар войны, состоя при генерале Безобразове в штабе войск гвардии, покончил жизнь самоубийством». См.: Скуратов К.Н. Мирное и боевое прошлое Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка: (Материалы к его истории), 1905–1914. Т. 5. Нью-Йорк, 1951. Мы благодарим А.С.Кручинина за предоставленные сведения.

50 000–60 000

Лот 439.

Фотография подпоручика Гренадерского саперного Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича батальона.

Старт: 11000

Фотография подпоручика Гренадерского саперного Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича батальона. Москва, 1913–1917 гг. Фотоателье Д.В.Чеховского. Размеры 136×93 мм, с паспарту 194×140 мм. Сохранность отличная. Довольно редкая.

На груди изображенного: Георгиевский крест 4-й ст., знак Гренадерского саперного Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича батальона (Патрикеев, Бойнович.2# 8.1, утвержден 27 апреля 1911 г.) и знак в память 50-летия шефства Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича над Гренадерским саперным батальоном (Патрикеев, Бойнович.2# 8.2, утвержден 9 ноября 1913 г.).

11 000–13 00018 000

Лот 440.

Лот из десяти фотографий из архива ротмистра А.В.Ершова.

Старт: 60000

Лот из десяти фотографий из архива ротмистра А.В.Ершова. 1915 г. 5 фотографий — Петроград. Фотоателье К.К.Булла. На об. ст. фотографий внизу слева овальный штамп: «ФОТОГРАФIЯ / К.К.БУЛЛА / ПЕТРОГРАДЪ / Невскiй пр. 54». Размеры 128×178 мм. Сохранность отличная. Надписи на об. ст. двух фотографий: 1. «Полковн. Америк. / службы Макъ-Корвикъ / въ гостяхъ у Авiа- / торовъ». (Вероятно, полковник Роберт Резерфорд Маккормик (1880- 1955), разведчик армии США, чикагский медиамагнат). 2. «Кухня на этапѣ Гв. Кор. въ Снядово / Май 1915 г.». Редкая и интересная подборка.

Ершов Александр Владимирович (24.1.1878 — ок. 1916), ротмистр. Из дворян Московской губ., сын Оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Владимира Ивановича Ершова (1844–1899). Окончил Пажеский Е.И.В. корпус, откуда вышел в Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу (1906 г.) с занесением имени на мраморную доску. Начальник учебной команды в Лейб-гвардии Конно-Гренадерском полку. В 1908 и 1909 гг. «награжден очередными орденами, сначала как особо выдающийся офицер Гвардейского Корпуса, а в следующем году как особо выдающийся офицер войск Гвардии и Петербургского военного округа». С 1910 г. принял на законном основании № 2 эскадрон и 26.12.1910 г. произведен в ротмистры. В 1911 г. из-за разногласий с командиром полка и старшими офицерами просил о прикомандировании его к Крымскому конному полку, но накануне откомандирования из конно-гренадер был исключен из полка судом чести и дрался на дуэли с одним из бывших однополчан. 13.12.1911 г. переведен в Государственное коннозаводство с переименованием в подполковники и с зачислением по армейской кавалерии и был назначен управляющим Сибирскою конюшнею. С началом Первой мировой войны переведен ротмистром, вероятно, в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. «Стал много пить и в самый разгар войны, состоя при генерале Безобразове в штабе войск гвардии, покончил жизнь самоубийством». См.: Скуратов К.Н. Мирное и боевое прошлое Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка: (Материалы к его истории), 1905–1914. Т. 5. Нью-Йорк, 1951. Мы благодарим А.С.Кручинина за предоставленные сведения.

60 000–70 000